Benutzer:Neh: Unterschied zwischen den Versionen

Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

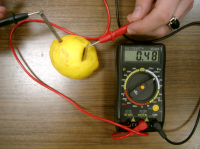

[[Bild:Zitronenbatterie.png|left]]Auch im Mund unserer Patienten können ungewollt elektrochemische Prozesse ablaufen! Das kann dann passieren, wenn verschiedene Legierungen bei einem Patienten verwendet worden sind. Auch Löcher in Kronen oder Brücken oder Spalten zwischen Kunstoff- und Metallanteilen können Auslöser solcher Prozesse sein. | |||

<div {{Arbeitsblatt}}> | |||

'''Arbeitsauftrag 1''' | |||

# Baue eine '''Zitronenbatterie''' um zu simulieren, was passiert, wenn verschiedene Metalle im einem Elektrolyten leitend verbunden sind! Dazu benötigst du eine (möglichst saftige) Zitrone, ein Stück Eisen (z.B. einen Nagel), ein Stück Kupfer und ein Spannungsmessgerät. Den Aufbau kannst du auf dem Bild oben erkennen. | |||

# Protokolliere den '''Versuchsaufbau''' skizzenhaft. | |||

# Versuche das beobachtete Ergebnis mit Hilfe der Wikipediaartikel [http://de.wikipedia.org/wiki/Zitronens%C3%A4ure "Zitronensäure"] und [http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsreihe "Spannungsreihe"] zu erklären. | |||

# Falls dein Mittelstufen-Chemie-Wissen nicht mehr ganz so präsent sein sollte, schaue dir ergänzend das Video zum Thema '''Redox-Reaktionen''' an und reaktiviere deine Kenntnisse zur der Redox-Reaktion. Welches Metall deiner Zitronenbatterie wird oxidiert, welcher wird reduziert? Ergänze dies in deiner Versuchsskizze. | |||

Falls du den '''Versuch''' nicht durchführen kannst, hilft dir der Link zu [[Zitronenbatterie]] und das Youtube-Video zur Zitronenbatterie (s. unten). | |||

</div> | |||

<html><iframe width="420" height="315" | |||

src="https://www.youtube.com/embed/cg6gb_GDaFc"> | |||

</iframe></html> | |||

<html><iframe width="420" height="315" | |||

src="https://www.youtube.com/embed/TTG_LOP3w0A"> | |||

</iframe></html> | |||

---- | |||

<div {{Arbeitsblatt}}> | |||

'''Arbeitsauftrag 2''' | |||

Dein Opa hat neuen Zahnersatz bekommen. Es handelt sich um eine partielle Prothese mit vier angelöteten Teleskopen. Er beklagt sich bei dir über einen metallischen Geschmack im Mund. | |||

Versuche anhand deiner bisherigen Erkenntnisse, die du zur Zitronenbatterie gewonnen hast und des [http://de.wikipedia.org/wiki/Korrosionselement#Kontaktkorrosion Wikipediaartikels über Kontaktkorrosion] zu erklären, was im Mund deines Opas passiert. | |||

Welche Rolle spielt der [https://de.wikipedia.org/wiki/Speichel Speichel] in seiner Zusammensetzung? Einen weiteren Hinweis bietet das Video zur Autoprotoyse des Wassers (nur die Erkenntnisse beachten, die Rechnungen sind für unsere Aufgabenstellung nicht relevant) | |||

<html><iframe width="420" height="315" | |||

src="https://www.youtube.com/embed/6L_vSyIGdMk"> | |||

</iframe></html> | |||

Wie hätte das Problem vermieden werden können? | |||

</div> | </div> | ||

'''Level 1''' | |||

<html><iframe width="420" height="315" | |||

src="https://www.youtube.com/embed/FZ4j_MpiTxs"> | |||

</iframe></html> | |||

---- | |||

'''Level 2-3''' | |||

<html><iframe width="420" height="315" | |||

src="https://www.youtube.com/embed/ld83QYrMDrI"> | |||

</iframe></html> | |||

---- | |||

'''Level 4''' | |||

Dieser Artikel ist leider nicht mehr online: [https://www.deguz.de/fachkreise/fachinformationen/metalle-und-Metallischer-zahnersatz/zum-stellenwert-der-korrosion-bei-metallhaltigem-zahnersatz.html Fachinformation zur Korrosion bei metallhaltigem Zahnersatz] | |||

Daher habe ich diesen Artikel gefunden, der ähnliche Hinweise gibt: [https://diwipraxis.de/publikationen/08-2015_dentbaro_dietsche.pdf METALLE IN DER ZAHNHEILKUNDE] | |||

---- | |||

<div {{Arbeitsblatt}}> | <div {{Arbeitsblatt}}> | ||

''' | '''Arbeitsauftrag 3 - Für fortgeschrittene "Chemiker" ;-)''' | ||

Das erste Fallbeispiel in [http://www.deguz.de/fachkreise/fachinformationen/metalle-und-Metallischer-zahnersatz/zum-stellenwert-der-korrosion-bei-metallhaltigem-zahnersatz.html diesem Artikel (leider nicht mehr online)] hat den Titel "Durch Gussfehler bedingte Spaltkorrosion". | |||

Hier eine vereinfachte Zusammenfassung des Fallbeispiels: | |||

Die Kaufläche einer Konstruktion aus einer Co-Cr-Legierung zeigt einen leichten Einbruch der Oberfläche. Darunter befindet sich ein Lunker, der in Folge des Aufbrechens der Oberfläche mit Wasser gefüllt wurde. Dies entspricht einer klassischen Spaltkorrosionssituation. Die Außenfläche der Konstruktion wird immer mit frischem Speichel umspült. | |||

Zunächst kommt es zur Bildung einer Oxidschicht (Passivierungsschicht) im Inneren des Lunkers. Dies allerdings zur Folge hat, dass dadurch der pH Wert im Lunker absinkt, also saurer wird. | |||

Dies wiederum führt dazu, dass die Oxidschichtstabilität abnimmt und die Passivschicht aufgelöst wird. Die Anreicherung von Salzen in dem Lunker führt zu einem chemischen Verdünnungsprozess, durch den Wasser aus der äußeren Umgebung in den Lunker diffundiert und gelöste Metallionen aus dem Lunker herausgeschwemmt werden. Durch den direkten Kontakt zur Schleimhaut kommt es dort zu einer lokalen Aufnahme mit der Folge der Rötung oder gar allergenen Reaktion auf die freigesetzten Metallionen, in diesem Fall Kobalt-Ionen. Die Ursache war ein Gussfehler, der durch den Einsatz von CAD/CAM gefrästen Strukturen minimiert oder sogar verhindert werden kann. | |||

Aufgabe: Versuche, die beschriebene Spaltkorrosion mit Hilfe einer '''Gra-fiz''' oder eines '''Comics''' darzustellen! | |||

''' | |||

</div> | </div> | ||

| Zeile 124: | Zeile 95: | ||

Wenn du '''rund ums Thema Korrosion alles ganz genau wissen willst''', dann beschäftige dich mit [http://www.deguz.de/fachkreise/fachinformationen/metalle-und-Metallischer-zahnersatz/zum-stellenwert-der-korrosion-bei-metallhaltigem-zahnersatz.html diesem Artikel] der [http://www.deguz.de/startseite.html Deutschen Gesellschaft für Umwelt-ZahnMedizin. Dieser Artikel ist leider nicht mehr online. | |||

''' | |||

Daher habe ich diesen Artikel gefunden, der ähnliche Hinweise gibt: [https://diwipraxis.de/publikationen/08-2015_dentbaro_dietsche.pdf METALLE IN DER ZAHNHEILKUNDE] | |||

Die '''Chemie der Korrosion''' auf ganz hohem Niveau: | |||

<html><iframe width="420" height="315" | |||

src="https://www.youtube.com/embed/UeX8yHlTtNI"> | |||

</iframe></html> | |||

<html><iframe width="420" height="315" | |||

src="https://www.youtube.com/embed/mInCwnELxN8"> | |||

</iframe></html> | |||

Version vom 12. Oktober 2022, 16:34 Uhr

Auch im Mund unserer Patienten können ungewollt elektrochemische Prozesse ablaufen! Das kann dann passieren, wenn verschiedene Legierungen bei einem Patienten verwendet worden sind. Auch Löcher in Kronen oder Brücken oder Spalten zwischen Kunstoff- und Metallanteilen können Auslöser solcher Prozesse sein.

Arbeitsauftrag 1

- Baue eine Zitronenbatterie um zu simulieren, was passiert, wenn verschiedene Metalle im einem Elektrolyten leitend verbunden sind! Dazu benötigst du eine (möglichst saftige) Zitrone, ein Stück Eisen (z.B. einen Nagel), ein Stück Kupfer und ein Spannungsmessgerät. Den Aufbau kannst du auf dem Bild oben erkennen.

- Protokolliere den Versuchsaufbau skizzenhaft.

- Versuche das beobachtete Ergebnis mit Hilfe der Wikipediaartikel "Zitronensäure" und "Spannungsreihe" zu erklären.

- Falls dein Mittelstufen-Chemie-Wissen nicht mehr ganz so präsent sein sollte, schaue dir ergänzend das Video zum Thema Redox-Reaktionen an und reaktiviere deine Kenntnisse zur der Redox-Reaktion. Welches Metall deiner Zitronenbatterie wird oxidiert, welcher wird reduziert? Ergänze dies in deiner Versuchsskizze.

Falls du den Versuch nicht durchführen kannst, hilft dir der Link zu Zitronenbatterie und das Youtube-Video zur Zitronenbatterie (s. unten).

Arbeitsauftrag 2

Dein Opa hat neuen Zahnersatz bekommen. Es handelt sich um eine partielle Prothese mit vier angelöteten Teleskopen. Er beklagt sich bei dir über einen metallischen Geschmack im Mund.

Versuche anhand deiner bisherigen Erkenntnisse, die du zur Zitronenbatterie gewonnen hast und des Wikipediaartikels über Kontaktkorrosion zu erklären, was im Mund deines Opas passiert. Welche Rolle spielt der Speichel in seiner Zusammensetzung? Einen weiteren Hinweis bietet das Video zur Autoprotoyse des Wassers (nur die Erkenntnisse beachten, die Rechnungen sind für unsere Aufgabenstellung nicht relevant)

Wie hätte das Problem vermieden werden können?

Level 1

Level 2-3

Level 4

Dieser Artikel ist leider nicht mehr online: Fachinformation zur Korrosion bei metallhaltigem Zahnersatz

Daher habe ich diesen Artikel gefunden, der ähnliche Hinweise gibt: METALLE IN DER ZAHNHEILKUNDE

Arbeitsauftrag 3 - Für fortgeschrittene "Chemiker" ;-)

Das erste Fallbeispiel in diesem Artikel (leider nicht mehr online) hat den Titel "Durch Gussfehler bedingte Spaltkorrosion".

Hier eine vereinfachte Zusammenfassung des Fallbeispiels:

Die Kaufläche einer Konstruktion aus einer Co-Cr-Legierung zeigt einen leichten Einbruch der Oberfläche. Darunter befindet sich ein Lunker, der in Folge des Aufbrechens der Oberfläche mit Wasser gefüllt wurde. Dies entspricht einer klassischen Spaltkorrosionssituation. Die Außenfläche der Konstruktion wird immer mit frischem Speichel umspült. Zunächst kommt es zur Bildung einer Oxidschicht (Passivierungsschicht) im Inneren des Lunkers. Dies allerdings zur Folge hat, dass dadurch der pH Wert im Lunker absinkt, also saurer wird. Dies wiederum führt dazu, dass die Oxidschichtstabilität abnimmt und die Passivschicht aufgelöst wird. Die Anreicherung von Salzen in dem Lunker führt zu einem chemischen Verdünnungsprozess, durch den Wasser aus der äußeren Umgebung in den Lunker diffundiert und gelöste Metallionen aus dem Lunker herausgeschwemmt werden. Durch den direkten Kontakt zur Schleimhaut kommt es dort zu einer lokalen Aufnahme mit der Folge der Rötung oder gar allergenen Reaktion auf die freigesetzten Metallionen, in diesem Fall Kobalt-Ionen. Die Ursache war ein Gussfehler, der durch den Einsatz von CAD/CAM gefrästen Strukturen minimiert oder sogar verhindert werden kann.

Aufgabe: Versuche, die beschriebene Spaltkorrosion mit Hilfe einer Gra-fiz oder eines Comics darzustellen!

Wenn du rund ums Thema Korrosion alles ganz genau wissen willst, dann beschäftige dich mit diesem Artikel der [http://www.deguz.de/startseite.html Deutschen Gesellschaft für Umwelt-ZahnMedizin. Dieser Artikel ist leider nicht mehr online.

Daher habe ich diesen Artikel gefunden, der ähnliche Hinweise gibt: METALLE IN DER ZAHNHEILKUNDE

Die Chemie der Korrosion auf ganz hohem Niveau: