1998 LS 8.1 Metallbindung standard

Metalle, Halbmetalle und Nichtmetalle

---Bild PSE Metalle, Nichtmetalle, Halbmetalle

80 % aller Elemente im Periodensystem der Elemente (PSE) sind Metalle. Metalle sind Elemente mit metallischen Eigenschaften (hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit, Glanz, Härte, Duktilität und die Fähigkeit zur Bildung metallischer Bindungen). Metalle stehen links im PSE (Ausnahme H Wasserstoff).

Rechts im PSE stehen die Nichtmetalle. Die Nichtmetalle haben nicht die metallischen Eigenschaften (einzelne metallische Eigenschaften können vorkommen).

Zwischen den Metallen und Nichtmetallen gibt es Halbmetalle. Die Halbmetalle haben Eigenschaten zwischen den Metallen und Nichtmetallen. Sie sind z.B. nicht so gute elektrische Leiter wie Metalle aber auch nicht so schlechte elektrische Leiter wie Nichtmetalle.

Verbindung von Atomen

--- Bild/Animation Atommodell mit Abgabe der Valenzelektronen

Alle Atome wollen eine möglichst volle äußerste Schale besitzen. Metalle besitzen wenige Elektronen auf ihrer äußersten Schale. Die Abgabe der Elektronen auf der äußersten Schale ist leichter als das auffüllen. Daher geben Metalle Valenzelektronen ab (Valenzelektronen sind Elektronen auf der äußersten Schale).

Der Zusammenschluss zwischen Metallen und Nichtmetallen führt zu drei möglichen Kombinationen von Bindungen:

- Verbindung von Metallatom mit Nichtmetallatom: Ionenbindung: Da die Elektronen vom Metall zum Nichtmetall übertragen werden, gibt es keine freien Elektronen. Ein bekanntes Beispiel ist Korund (Al2O3; Aluminium als Metall und Sauerstoff als Nichtmetall) oder Kochsalz (NaCl; Natrium als Metall mit Chlor als Nichtmetall).

- Verbindung von Nichtmetallatom mit Nichtmetallatom Atombindung (auch kovalente oder Elektronenpaar Bindung genannt): Bei dieser Bindung teilen sich zwei Nichtmetallatome die Elektronen, wodurch kaum freie Elektronen vorhanden sind. Diamant (C) ist ein Beispiel für diese Art der Bindung. Bekannte Beispiele sind: Wasser (H2O; Wassertoff und Sauerstoff), Methan (CH4; Kohlenstoff und Wasserstoff) aber auch Kunststoffe.

- Metallatom mit Metallatom Metallbindung: Wenn sich zwei Metallatome verbinden, bilden sie eine Metallbindung, wobei die Valenzelektronen frei zwischen den Atomen beweglich sind. Dies verleiht Metallen ihre charakteristischen Eigenschaften. Alle Metalle sind Beispiele für diese Art der Bindung.

Diese Erkenntnisse bilden das Grundgerüst für das Verständnis der chemischen Bindungen und der Eigenschaften von Materialien und sind somit zentral für die Chemie und die Materialwissenschaft.

Metallbindung

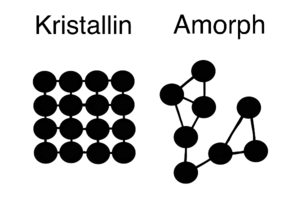

Kristalliner Aufbau

Metalle bilden als Atombindung (Metallatom mit Nichtmetallatom) oder Metallbindung (Metallatom mit Metallatom) häufig regelmäßige, periodisch wiederkehrende Atomanordnungen. Stoffe mit regelmäßig angeordneten Atomen nennt man kristallin. Metallbindungen sind demnach kristallin. Das Gegenteil von kristallin ist amorph. Amorphe Stoffe haben nicht regelmäßig angeordnete Atome.

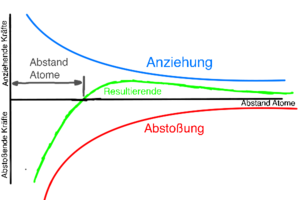

Regelmäßige Anordnung durch Anziehung und Abstoßung

Atome in Metallbindungen ordnen sich regelmäßig an. Da sich in der Chemie gegensätze anziehen und gleiches abstößt kann man sich die Metallionen (+) umgeben von der Elektronenhülle (-) im Gitter mit den Valenzelektronen (-) vorstellen.

Die positiven Metallionen werden von den den negativen Valenzelektronen angezogen. Die Metallionen (+) nähern sich anderen Metallionen (+), dabei wird die Abstoßung umso stärker, umso näher sie sich kommen.

Es wirken also anziehende Kräfte und abstoßende Kräfte, gemeinsam bilden diese beiden Kräfte die resultierende Kraft.

Die Anziehung und Abstoßung gleichen sich an einem bestimmten Abstand aus. Die Anziehung und Abstoßung sind an diesem Abstand also gleich groß. Dies ist der Abstand der Atome.

Übung

H5P Übung

Sprinterinhalte

Halbmetalle

Halbmetalle haben eine schwache elektrische Leitfähigkeit bei Raumtemperatur. Mit steigender Temperatur nimmt ihre Leitfähigkeit zu. Deswegen werden sie häufig auch zu den Halbleitern gezählt.